Ein Bergarbeitersiedlung

Ein Bergarbeitersiedlung aus dem Anfang des 20 Jahrhunderterstrahlt in neuem Glanz |

|

| Die traditionsreiche Bergarbeitersiedlung Stemmersberg in Oberhausen, bestehend aus ca. 140 Häusern in unterschiedlicher Bauweise, erbaut ca. 1904 in 2-geschossiger Massivbauweise. Zwei Kriege haben die meisten der 140, in unterschiedlicher Bauweise errichteten Backsteinhäuser, mehr oder weniger schadlos überstanden. Doch der Zahn der Zeit hat deutliche Spuren hinterlassen. Die ca. 35 Grad geneigten Sattel- und Walmdächer können, soweit nicht bereits die ursprünglichen Tonziegel- durch eine Beton-dachsteineindeckung ersetzt |

wurde, ihrer Funktion nur noch bedingt nachkommen. Partiell zerbröseln

die Ziegel, wurden einzelne durch Blei- oder Bitumenbahnenstreifen

ersetzt. Vieles wurde nach dem Krieg nur notdürftig wieder herrichtet, einige Spuren von Bombenein-schlägen sind heute noch zu erkennen. Entsprechend unter-schiedlich war der Zustand der Dächer, die Art der Ausführungen, z. B. der Gauben, aber auch der Zustand der Gesamtgebäude, die partiell bei einer Traufenlänge von 17 Metern einen Höhenunterschied von 30 Zentimetern aufwiesen. |

Dies zum Stand im Frühjahr 1997, kurz nachdem eine grosse rheinische Wohnungsbaugesellschaft 99 Häuser dieser Bergarbeitersiedlung, mit dem Ziel diese nicht nur zu sanieren, sondern auch den ursprünglichen Glanz dieser historischen Ansiedlung wieder herzustellen, gekauft hatte. Bereits kurz nach dem Beginn der Arbeiten entschloss sich die Bauherrschaft, aufgrund massiver technischer Schwierigkeiten, zur Lösung der anstehenden Aufgaben einen Sachverständigen im Rahmen der Baubegleitung / Beratung einzuschalten. |

Die ursprüngliche Dacheindeckung aus Doppelmuldenfalzziegeln hat z.T. 40 und mehr Jahre den Einwerkung der Witterung standgehalten. Hier sieht man deutlich, dass sich der Ziegel nach und nach zersetzt. |

Geplant

war es, soweit es das Dach anbelangt, die Dachflächen der 99

zur Sanierung anstehenden Wohnhäuser, bis auf den Dachstuhl

abzureissen, zu dämmen und mit naturroten Muldenfalzziegeln

neu einzudecken. Grundlagen waren, u.a. nicht nur die (allerdings

unzureichende) Ausschreibung und die Einhaltung der Forderungen

der a.a.R.T. (allgemein anerkannten Regeln der Technik), sondern

auch Denkmalschützvorgaben. Erst im Zuge der Bauausführung erkannte man, dass viele von aussen nicht erkennbare Mängel und Schädigungen an den Dachstühlen vorhanden waren. So mussten unebene Dachstühle (Höhenunterschied bis 30 cm) ausgeglichen, gebrochenen Mittelpfetten abgefangen sowie verfaulte und von Holzschädlingen zerfressene Teile des Dachstuhls ausgewechselt werden. Nicht ausreichend befestigte Teile der Pliesterdecken lösten sich, fielen herab und letztendlich stellte man an einem Teil der Häuser einen Hausschwammbefall fest. |

Die Ziegel der ursprunglichen Dacheindeckung zeigen deutliche Alterungserscheinungen |

|

Schritt

für Schritt

Ästhetischer Anspruch kontra Fachtechnik Die Bauherrschaft, die in eigenen Reihen über ein Team von Architekten, Ingenieuren und Technikern verfügt, stellt nicht nur bei dieser Massnahme einen hohen Anspruch an die fachliche Ausführung, sondern auch an das Erscheinungsbild. |

|

Aus technischen Gründen fiel die Entscheidung gegen die ursprüngliche Detaillösung, die flächig gedeckten Dachziegel an den Orten über die Aussenkante der Ziergiebel überstehen zu lassen und die verbleibende Fuge zwischen Mauerwerk und Ziegel mit Mörtel zu verstreichen. Da die neue Dacheindeckung stärker aufträgt, entschied man sich für die Eindeckung mit Ortgangziegeln. Diese Entscheidung war, so stellte sich während der Arbeiten heraus, die einzig richtige, denn um die z.T. starken Unebenheiten der Dachstühle auszugleichen und die z.T. beschädigten Sparren abzufangen, mussten Beileger an die Sparren angelascht werden. Auf diese Weise konnte auch die Sparrenhöhe, welche trotz einer Minimierung der Dämmstoffdicke auf 10 cm in diesen Bereichen nicht ausreichte, partiell erhöht werden. Die notwendige Hinterlüftung der Dacheindeckung konnte so trotz der vorher bis an die Querlattung aufgequollenen Wärmedämmung erzielt werden. |

|

|

Die Minimierung der Wärmedämmung war nach einer erneuten

Berechnung auf der Grundlage des Hüllenverfahrens (A/V) der

Wärmeschutzverordnung, in Verbindung mit einer Erhöhung

der Wärmedämmung im Kehlbalkenlager möglich. Durch die Aufstockung des Dachstuhls erhöhten sich die Fugen zwischen der Oberkante des Giebelmauerwerks und der Dacheindeckung, die teilweise bis zu 10 cm betrugen. Diese wurden durch die 7 cm tiefe vertikale Krempe des Ortganges nicht mehr abgedeckt. In unterschiedlichen Verfahren, je nach Dimension, wurden diese Fugen durch das Aufbringen zusätzlicher Mauerziegel und/oder einer Mörtelschicht wind- und flugschneesicher geschlossen. Regelgerechte Ausführung Die Dampfsperr-, wie auch die diffusionsoffene Unterspannbahn wurden, um eine weitestgehende Winddichtigkeit zu erzielen, auf das Giebelmauerwerk geführt und um eine mit dem Giebelmauerwerk verlaufende Latte herumgewickelt. Durch diese Verwahrung, in Verbindung mit dem Anpressdruck des Mörtelbetts der Ortgangziegel wurde eine allen Anforderungen gerechte, fachlich einwandfreie Ausführung dieses Detailpunktes sichergestellt. |

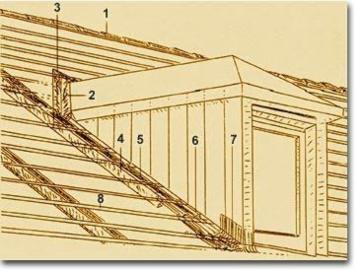

Eine Änderung des vorgefundenen Erscheinungsbildes, die mit dem Bauherrn abgestimmt wurde, stellt die Eindeckung mit Tonziegeln vor den Dachgauben dar. Irgendwann hatte man hier, da die Abmessungen zwischen Hinterkante Rinne und Vorderkante Dachgaube zwischen ca. 25 und 50 cm betrugen, eine Zink- und/oder Bleischürze bis zur Traufe angebracht. Durch eine Neueinteilung der Dacheindeckung war es möglich, eine Reihe Ziegel, die im Einzelfall vor den Gauben geschnitten und verschraubt werden mussten, einzudecken.

Vorsicht Falle

Da der Auftrag für die Neueindeckung der Häuser an 2 Bedachungsunternehmen vergeben wurde, war es nicht verwunderlich, dass es vor Ort zu sichtbar unterschiedlichen Detaillösungen kam. Eine Grundforderung des Bauherrn war, dass die vorhandenen Antennenmasten erhalten bleiben sollten und in die neue Dacheindeckung integriert wurden. Erste Ausführungen mit einem vor Ort aus Walzblei angefertigten Flansch entsprachen nicht dem technischen und optischen Anspruch, zumal die Antennenzuleitungen vielfach an dem das Dach durchdringenden Mast in den Dachraum geführt wurden. So konnte trotz einer Verwahrung mit einem Klebeband das Wasser am Antennenmast herunter in den Dachraum laufen. Eine befriedigende Lösung wurde - wobei diese in Einzelfällen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden musste - mit einer 2-teiligen Antennenpfanne aus Metall, einer oberseitigen EPDM-Manschette und einer Schlauchschelle erzielt.

|

|

|

Schwierigkeiten machte auch immer wieder die mangelnde und/oder einseitige Gefällegebung der Dachrinnen.

Die lt. den Klempnerfachregeln geforderten 2 Promill Neigung der Rinnen zu den 2 Rinnenstutzen wären zwar technisch machbar gewesen, hätten aber bedingt durch den ungleichmässigen Schiefstand der Häuser den Eindruck vermittelt, als wenn diese schief angeschlagen wären.

Es wurde eine Einigung darüber erzielt, dass das Wasser weitestgehend zügig ablaufen sollte, aber eine optisch ansprechende Lösung dieser einseitigen Gefällegebung bedarf und es ausreicht, wenn der 2. Stutzen als Notüberlauf funktioniert.

Auch die Verkleidung der Dachgauben war ein vieldiskutiertes Thema. Ursprünglich sollten die Wangenflächen mit Bogenschnitt-Schieferschablonen Abmessung 20 x 29 cm, die Sattel- und Walmflächen der Gauben in deutscher Deckung mit Bogenschnitt-Schieferschablonen Abmessung 30 cm x 30 cm verkleidet werden.

Da jedoch die Gaubendachflächen z. T. unterschiedlich bemessen sind, war sowohl an den Fuss- wie auch den Firstgebinden z. T. der Einsatz grösserer Formate notwendig. Zur Erhöhung der Regensicherheit an den Schattenfugen und den Kanten der Dachgauben wurden diese mit Bleikanten hinterlegt.

Die Diskussion, ob die Verblendungsfläche zwischen den Fensterrahmen und den Pfosten mit Schiefer oder Zinkblech verkleidet werden sollten, wurde zugunsten der Zinkblechverkleidung entschieden.

Dies wurde individuell vor Ort gefertigt und den örtlichen Verhältnissen angepasst. Durch die verdeckte Befestigung bietet sich so dem Mieter eine pflegeleichte, optisch ansprechende Sichtfläche.

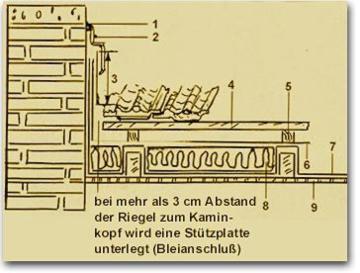

Ein Fehler war es, m.E. die gemauerten Kaminköpfe nicht zu verkleiden, nicht mit einer Meidinger-Scheibe abzudecken. In meiner beruflichen Praxis habe ich vielfach erfahren, dass diese, vorrangig bei den heute eingesetzten Heizungssystemen, aufgrund der geringen Aufheizung nicht mehr ausreichend austrocknen. Durch die Vermischung des Wassers mit Abgasrückständen (Schwefel) kann es dauerhaft zu einer Versottung des Kamins kommen.

Fazit

| Ein

Teil der Bergmannssiedlung erstrahlt bereits im neuen Glanz und

kann sich - nicht nur was die Dächer anbelangt - durchaus sehen

lassen. Der Weg dorthin war mit vielen Baubesprechungen, Diskussionen,

Ortsbesichtigungen und z. T. auch Fehlleistungen gepflastert.

Meine Aufgabe bestand nicht nur darin, dem Bauherrn in Sachen Dach beratend zur Seite zu stehen, sondern auch in Hinsicht auf die Gesamtbeauftragung zu prüfen, welche |

Leistungen nicht erforderlich, bzw. welche zusätzlich erforderlich

wurden und welche Details, welche Arbeiten optimiert, minimiert

oder maximiert werden mussten oder konnten. Dank des gepflegten Dialoges zwischen Bauherren, technischen Beratern und Ausführenden ist es auch hier wieder gelungen, einem traditionellen Teil des Ruhrgebietes neuen Glanz zu geben. |

Wenn

Sie mehr, zum Thema Dach Wissen wollen ...... besuchen Sie BFD-Dach-Seminare

!

Jürgen Lech,

Essen

Quellenangabe:

DIN 18338 - Dachdeckungs- und Dachdichtungsarbeiten Fachregeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen herausgegeben vom ZVDH - Zentralverband des Deutschen Dachdecker-Handwerk - Fachverband Dach, Wand- und Abdichtungstechnik e.V.

Regeln für Deckungen mit Schiefer, herausgegeben vom ZVDH

Regeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk, herausgegeben vom ZVDH

Richtlinien für die Ausführung von Metall-Dächern, -Aussenwandbekleidungen und Bauklempnerarbeiten, herausgegeben vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima

Fotos : Jürgen Lech, Büro für DachTechnik, Essen

Skizzen: Peiniger GmbH, Leverkusen

Literaturhinweis:

"Vorsicht Stolpersteine„ von Jürgen Lech, erschienen in "mikado" Ausgabe 05/99

"Schlanke Konstruktion mit hohem Dämmwert", erschienen in "mikado" Ausgabe 12/96

ZURÜCK ZUM PUBLIKATIONSMENUE